看似没用的咖啡渣,经过加工,成为云朵似的托盘;福建康普茶经过发酵成为类似皮革一般的面料……在第四届世界设计之都大会的同济大学展区内,这些“废物利用”的可持续材料,成为人与生态和谐共生的生动体现。

从沙漠治理到社区营造,从材料创新到交互体验,同济大学师生共创的作品皆呼应“自然智理”,以“生生不息”为愿景,迈向和谐共生的设计未来。

可持续设计参与到生命科学中。

可持续设计参与到生命科学中。

【茶叶变身“菌革”面料】

在展台前,一款用类似皮革面料的航空包吸引了不少人的注意。原来,这一款航空包的面料很有讲究。

“这是我们大三学生工业产品设计的课题成果——航空服务的可持续化。”策展团队刘赟铃老师介绍,至今为止,航空包的材质可持续化是一个空白,于是我们和厦门航空联合开设了这一课题研究。

闽南的康普茶,是一个非常特殊的茶种——它在特定的菌类发酵期间,可以产生一种非常可控稳定的菌膜。“通过不同的温度、湿度以及明胶水培育的方式,可以形成不同种类的皮革纹路以及韧性,而且材质非常轻薄。”刘赟铃介绍,使用康普茶的菌膜制成的航空包,是自然生物材料,不仅零污染,还可百分之百降解。

同时,在做模式设计时,也考虑到不同出差时间周期,设计了一个可持续模块化的组合——如果短途出差,只需要其中一个小包即可;如果需要长时间出差,所有模块可以组装到这个化妆包里面,卷起来直接带走。

原以为没用的咖啡渣,在这里,却变成了托盘的艺术品。现场工作人员告诉记者,把咖啡渣压制成纤维板,再组合制作成云朵状的托盘,用来放水果、蛋糕、餐盘等等。

咖啡渣做成的托盘。

咖啡渣做成的托盘。

废旧的雪碧瓶、螺丝钉、布料等等,在同济大学设计创意学院学生们的手中,通过模具成型的方法做成硅胶犀牛玩偶,并且灵活可拆卸的犀牛角寓意着“把角还给犀牛”的生态保护。

硅胶犀牛玩偶。

硅胶犀牛玩偶。

【沙漠“智”理:花棒废料长出致富银耳】

“传统的公益治沙模式,长期面临资金和社区参与度两大难题。单纯依靠捐款很难持续。”所以,从2014年开始,同济大学设计创意学院辛向阳团队引入设计思维,开创了“沙漠银耳”产业,希望从根本上破解这个困局。

利用沙漠里一种叫“花棒”的治沙植物,把它修剪下来的枝条做成培养基来种银耳。这不仅没有破坏生态,还能反过来改良土壤。“这是一个完美的生态闭环,整个过程零废弃,实现了‘以沙养沙’。”这一模式为当地牧民、投资者、游客等所有利益相关方,设计一个可持续的共生系统。

花棒上培育出的银耳。

花棒上培育出的银耳。

经过十年的努力,辛向阳团队累计完成了超过25万亩(约160平方公里) 的植树造林。目前,银耳工厂每年能产150吨鲜银耳和30吨干银耳,而且品质极高,蛋白质含量提升了50%。这个模式直接带动了当地7个村的集体增收,为牧民创造了新的生活保障。

“总的来说,这种治沙模式从‘公益输血’转变成了‘生态修复+产业收益’双轮驱动的模式,让沙漠从治理的对象,变成了孕育新生活的土壤。”

【“微更新”唤醒深睡的社区文化】

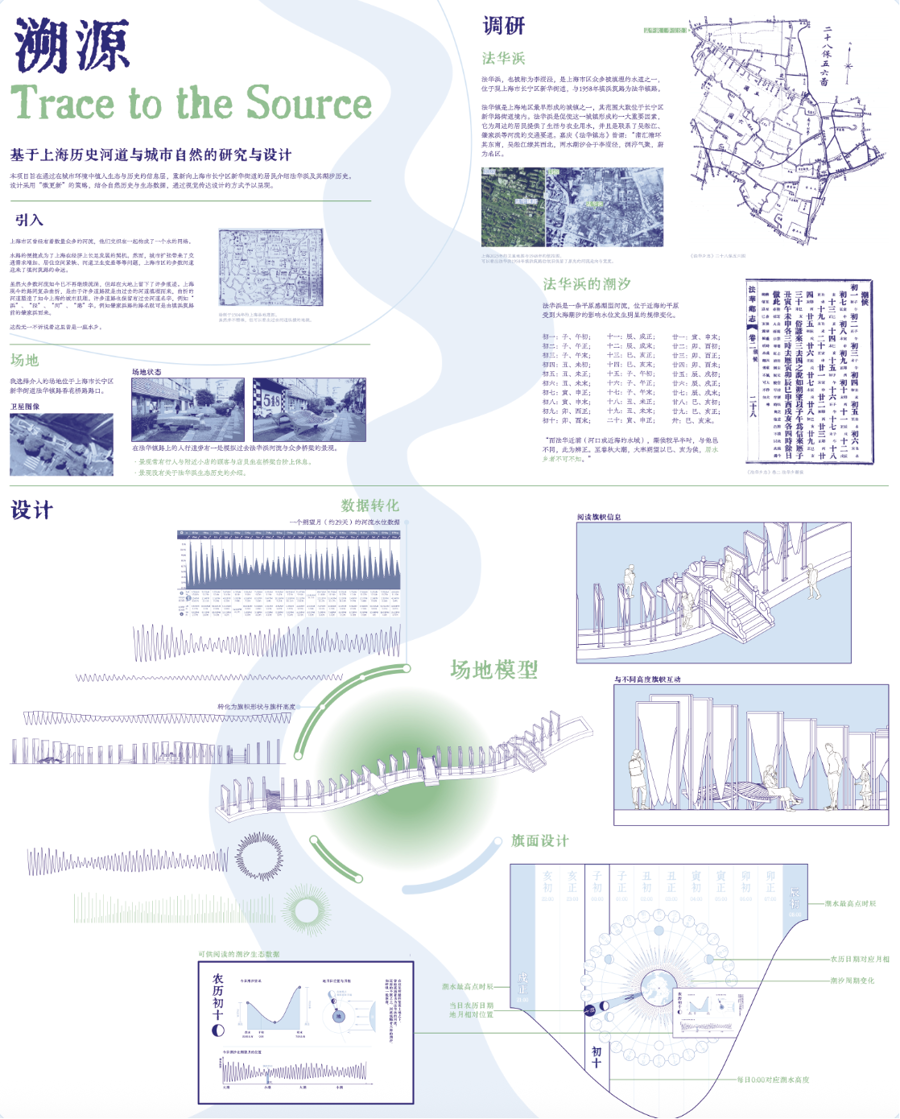

上海长宁区新华社区的法华镇路原为法华浜河道,承载了居民日常取水、运输、聚落发展的历史。然而随着城市化进程,河道被填埋,道路取而代之,自然信息逐渐消失,人与水的联系被削弱。

同济大学设计团队在街道空间采用“微更新”策略,通过低干预的装置介入,将潮汐数据、月相与历史信息转化为空间可感知的叙事层。旗帜装置以潮位变化曲线为灵感,通过旗杆高低的节奏排列,模拟潮水涨落,行人穿行其间能够感受到自然节律的起伏。

旗面结合图表与文字展示潮汐、月相与古代时辰的关系,并采用半透明材质,使装置在光线和风的作用下呈现动态变化,成为城市中的“信息层”。“通过激活街道空间,唤起居民对城市自然与历史的关注,探索设计在城市生态记忆重构中的作用,为未来的城市更新提供一种可持续、低干预的参考路径。”

而在长宁的另一个社区,居民们在一起通过工作坊学习编织。在这其中,生物媒体地毯中有一个交互数据的装置,包含了抽象化的上海长宁区NDVI地图,社区居民参加工作坊前后的生理数据,通过触摸特定部分,将会触发本地苔藓生成的声音。这一装置以实体交互的方式将本地苔藓的植物学特性与情绪再生工作坊中居民的互动经验编织在一起,让人们通过感触身边的小区生物而产生共鸣。

顺发配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。